Saber decir no es necesario para nuestro bienestar. Sin embargo solemos dejarnos llevar por el miedo a defraudar al otro, y a quien defraudamos es a nosotros mismos. Por eso, es urgente aprender a decir no, y es más fácil de lo que parece.

Seguir leyendo¿Delegas tu capacidad de pensar?

Delegar es una gran habilidad, pero hay cosas que es mejor hacer por uno mismo. Una de las más importantes: nuestra capacidad de pensar de forma independiente.

Hace 5 años del inicio del 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 por el covid en España y las medidas que se fueron implantando para lidiar con la pandemia.

5 años después, un informe EE.UU. pedido tanto por demócratas como por republicanos para que se llegase hasta el tuétano de todo lo que se había hecho durante la pandemia y post pandemia, recoge en 580 páginas que:

Todas 𝗹𝗮𝘀 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 que se impusieron fueron 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀, a sabiendas de que no tenían ninguna base científica. Nada. Cero. Confinamientos, mascarillas, distancias mínimas, protocolos hospitalarios, vacunas arnm, pcr, pasaporte covid y mucho más…

Algunos ya fuimos sospechando desde el principio que poco tenía sentido y, a pesar de cumplir con todas las medidas, 𝗻𝗼 𝗻𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 con “se hace lo mejor que se puede”. Al revés, intentamos prevenir a nuestro alrededor.

Curiosamente, fuimos observando cómo de golpe y porrazo el sentido común de la inmensa mayoría desapareció y, durante los meses y años que siguieron, se sustituyó la capacidad de pensar de forma autónoma por una ciega sumisión y obediencia.

La carrera, másteres y un cargo decente en una empresa, o haber creado la tuya propia, no fueron ningún escudo ante lo que vivimos. Al contrario.

Que aceptáramos un confinamiento, traumático para muchos y con consecuencias en la salud mental irrecuperables y del que se ha dicho por activa y por pasiva que no sirvió para nada, no es lo más preocupante.

Sin entrar a evaluar los rígidos protocolos hospitalarios (cuestionados por algunos médicos, acallados), lo cierto es que en esa primera ola hubo tal cantidad de muertes que toda la población accedimos en una muestra de prudencia civilizada y empatía hacia los vulnerables.

Lo inquietante y preocupante en el plano de pensamiento es especialmente lo que vino después.

Ese civismo fue en realidad el mejor cheque en blanco para los que sabían que gran parte de la ciudadanía ya había delegado sine die la capacidad de pensar más allá. Delegada en cualquier autoridad autoproclamada: la OMS, mandatarios, televisión, prensa, médicos, algunos con ganas de protagonismo, cualquier estudio hecho con prisas y citado en titulares según conveniencia.

¿Cómo es posible que esto sucediera? ¿Cómo es posible que tantas personas que son capaces de llevar una empresa o un área de 100 o 1.000 personas, obedecieran ciegamente mandatos y recomendaciones que eran un despropósito para la lógica y sentido común?

Algunos ejemplos de lo que vivimos. La lista es muy larga y seguro que recordarás situaciones surrealistas tú también:

• Limpiar los envases o echar la ropa a lavar nada más volver a casa era haber olvidado de cualquier clase de biología que este tipo de virus dura pocos segundos en el ambiente.

• Llevar mascarilla andando solos por la calle, o en el coche con varios miembros de la familia, llevar mascarilla los niños en el colegio siendo que comían todos juntos…

• La gripe, causante de cientos de miles de contagios y millares de muertes cada año y que nadie temía, había desaparecido de golpe sin que se le diera el Nobel a nadie por ello.

• Cuantos más PCR nos hacíamos, más subían las estadísticas de contagios, manteniendo la alerta general, a pesar de que bajaban las estadísticas de hospitalizaciones y muertes drásticamente. Ahí pudimos inferir que los PCR no distinguían entre covid, gripe o cualquier otro causante de resfriado, como se constató después.

• Reuniones/eventos de un máximo de 6 personas. Y vecinos denunciando a los que no cumplían. ¿En qué nos habíamos convertido?

• Sale una vacuna con tecnología genética, pero aún no probada, y con ella se inicia toda una campaña en la que los presidentes de naciones son embajadores del sector farmacéutico y se dan diplomas a los niños por ponérsela. Nuestros hijos llevan por lo menos 20 vacunas, y nadie antes les había dado ningún premio. ¿A qué se debe tanto interés? ¿A salvar vidas?

• Se impone un pasaporte de vacunación, sin el que no accedes a ciertos trabajos. Ni al colegio, la universidad, viajes de trabajo o para ver a la familia y la vida que antes vivías. Si la vacuna es tan efectiva, ¿por qué coaccionar para vacunarse? ¿Y por qué es necesario ponerse varias dosis en tan poco tiempo? ¿Por qué lo dimos por bueno?

• A los que cuestionaban algún aspecto de lo establecido, ya fuesen médicos, virólogos, inmunólogos… se les censuraba. Se les etiquetaba como… negacionista. Y así se eludía cualquier debate, tan necesario. Eso es una señal de alarma como la copa de un pino. Y ¿no vimos en Twitter o Instagram unos sospechosos pies de foto en letras rojas que decían «si quieres información fiable del covid pincha aquí?». Elefantes en la habitación. Más tarde se confirmó que sí, de que el gobierno de EE.UU. había presionado a los dueños de estas redes sociales y otras plataformas a estar intervenidas por el FBI. Y nosotros que pensábamos que el FBI perseguía a los malos. Y a saber qué otros organismos más intervinieron, porque pocos países han hecho investigación. Pero pocos lo saben. ¿Por qué?

• Los países europeos reaccionaron igual. Con las mismas frases y eslóganes en las mismas fechas. ¿Coordinación perfecta? Claro que sí. ¿Podría haber por encima de nuestros mandatarios, otros mandatarios, y a su vez, otros mandatarios? Es solo una pregunta. Y los que están en esas instituciones: ¿representan el mejor talento y por eso debemos ponernos en sus? Es otra pregunta.

Cada una de estas cuestiones es suficiente para al menos levantar una ceja y poner la maquinaria de pensar a plantearse cosas. Pero no fue así. Fuimos acatando. Ranas hervidas.

¿De qué nos ha servido ir al colegio, a la universidad, sacarnos varios posgrados, tener un estatus alto en nuestro campo profesional? ¿Solo para pagar facturas, más altas o menos según el estilo de vida que deseamos? Eso no nos va a hacer llegar lejos. Ni a nosotros ni a nuestros hijos.

No nos sirvió para reconocer que los mecanismos que hicieron posible todo lo que se vivió se parecen a tantos otros vividos anteriormente.

En este caso concreto de la pandemia, estos son algunos de los mecanismos que se pusieron en marcha, y que están a día de hoy también puestos en marcha en otros temas, que te invito a identificar:

GENERAR MIEDO

El miedo fue el hilo conductor desde el inicio. Nos metieron el miedo por todas partes y bajo el miedo somos muy manipulables. Y hay más personas más propensas al miedo.

Miedo, promesa de seguridad, cesión por nuestra parte. Miedo, promesa de seguridad, cesión por nuestra parte.

AMPLIFICAR MIEDO

Los medios de comunicación son el gran altavoz que hace posible que acabemos impidiendo nuestras sinapsis. Entre 10 y 15 titulares sobre el covid había en primera plana durante toda la pandemia, en cualquier periódico, a diario. Y recordad el papel de los canales de televisión, día y noche dando la matraca con este monotema.

EMERGEN FIGURAS DE REFERENCIA

Y ante ese miedo emergen figuras de autoridad a las que entregamos todo nuestro pensamiento. A esas entidades y personas les cedemos el uso de nuestro cerebro, y la voluntad.

SEÑALAR AL QUE CUESTIONA LA CORRIENTE OFICIAL

A aquellos que cuestionan las medidas planteadas, muchos de ellos profesionales tan válidos como los que defienden la causa, se le etiqueta de negacionista o antisistema o algó-fobo, y queda rápidamente caricaturizado.

EVITAR EL DEBATE E INTERCAMBIO

Si etiquetas e invalidas al experto que piensa diferente y sobre todo evitas el debate, el ciudadano de a pie (nosotros) no puede acceder a ese sano intercambio de visiones. Le expones solo a una cara de la verdad.

ENFRENTAR A LA POBLACIÓN

Premiar al que sigue la versión oficial. Coaccionar al disidente. Validar el debate contra estos últimos en la televisión y redes. Por ejemplo: «¿Debemos invitarlos en Navidad»? Escarmiento contra los disidentes. Ejemplo: lluvia de noticias de muertes de no vacunados (aunque fuesen falsas…). También desde las autoridades, como cuando Macron dijo «hay que joderles la vida [a los no vacunados]».

POR QUÉ NECESITAS URGENTEMENTE DESARROLLAR EL PENSAMIENTO INDEPENDIENTE

Desde ese marzo de 2020, he aprendido a reconocer en otras situaciones actuales patrones parecidos que se aplicaron entonces, y otros muchos más que se aplican en otras. Lo que yo llamo denominadores comunes. En algunos me sorprende no haberme fijado antes, la verdad. Pero esto me ha ayudado a pensar más allá y, lo importante y la razón de compartir esto contigo: 𝗮 𝘁𝗼𝗺𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀.

Eso sí, exige dedicar cierto tiempo. A veces, te puede angustiar. Pero la mayoría de veces, elijo entender y así anticiparme en lo que pueda. Compensa con creces. ¿Sabrías analizar en qué otras situaciones esto mismo se está dando o se va a dar?

Por eso os animo (y todo el que esté en mi entorno cercano sabe que insisto mucho) a que afinemos el pensamiento. Que sepamos analizar más allá de lo que se nos da masticado. Atrás queda lo que hace 5 años hiciéramos. Lo importante es el momento actual y: ¿quieres seguir haciendo lo que se te dice y confiando en que eso es siempre lo bueno y necesario para la sociedad y los tuyos?

Que no tengamos miedo a poner en duda lo que nos rodea. Buscar otras voces de autoridad, probablemente más sabias, valientes y de mente curiosa. Que sepamos leer entre líneas, predecir acciones futuras porque en realidad hemos sabido atar cabos, unir un evento aparentemente inocuo con otro.

Dicen que el pensamiento crítico será una habilidad muy demandada en el plano laboral. No me extraña. Porque en general estamos todos anestesiados con la rutina diaria, por mucho que la hayamos diseñado a nuestro gusto: un buen trabajo, deporte, un buen grupo social. Anestesiados especialmente en las ciudades.

Pensar para entender mejor. Pensar para descartar lo que no. Pensar para dar validez a lo que sí, y sobre todo a tu propio pensamiento. Pensar para ser más libre.

Para decidir con más libertad sobre tu salud. Sobre dónde invertir. Sobre cómo educarte y educar. Sobre dónde acaban nuestros impuestos y si podemos hacer algo.

Ojo, porque esto no es plato de buen gusto para todos. Como dijo Salustio: «poca gente desea la libertad; la mayoría desea solo un amo justo.»

Y para el que quiera y no sepa por dónde empezar: he creado el servicio PENSAMIENTO INDEPENDIENTE, donde te ayudo a poner a punto tus mecanismos para interpretar mejor el entorno y tomar mejores decisiones: económicas, de salud y mucho más (os lo dejo abajo).

Un adelanto, para el que quiera ir empezando:

• rodéate de personas tan o más inteligentes que tú (pero no menos, porque solo con la bondad no se llega lejos)

• prescinde de cualquier programa de televisión, sobre todo las noticias

• lee prensa de sesgo diferente (no es para informarte; el para qué puedes ir adivinándolo tú según empieces a leer prensa variada)

• atrévete a cuestionar lo que siempre has creído, aunque sea para en parte volver a pensar lo mismo

• buscar referentes que sí dedican tiempo a leer, pensar y cultivar la curiosidad

Pronto más. Si tienes cualquier comentario, me encantará leerte y, si no estamos de acuerdo, intercambiar visiones civilizadamente.

Abrazos,

Ana

Las distancias constatan tanto

Uno de los elementos más esclarecedores y menos lucidos de comunicación no verbal es la distancia, o en su terminología ad hoc, la proxémica. La inmensa mayoría de nosotros nos movemos con soltura por el mundo guardando una distancia u otra con los demás según el contexto. Y a su vez, si observamos, podemos sacar interesantes conclusiones solo poniendo atención a este canal no verbal.

Nos acercamos a lo que nos interesa, gusta o atrae, y nos alejamos de lo que nos aburre, cae mal o disgusta.

QUÉ SIGNIFICAN LAS DISTANCIAS ENTRE PERSONAS

- Generalizando, nos acercamos a lo que nos interesa, gusta o atrae, y nos alejamos de lo que nos aburre, cae mal o disgusta.

- Además, mantenemos distancias más o menos amplias según el grado de formalidad. A mayor grado de formalidad, mayor distancia.

- Una distancia muy cercana (estando o entrando a partir de 25 cm aproximadamente en España) nos indicaría un grado de intimidad muy alto, ya que es un espacio reservado para el afecto.

- Una distancia muy corta entre 2 personas también se da en el contexto de ataque o agresión.

Y además de estas generalidades, las distancias, al igual que tantos otros elementos de la comunicación no verbal, nos ayudan a ir más allá si nos habituamos a irlas observando con asiduidad.

PUESTOS DE HONOR EN LA SESIÓN INAUGURAL DE TRUMP

Hoy nos vamos a centrar en la sesión inaugural de Donald Trump este 20 de enero de 2025. Lo más comentado fue el saludo extraño de Elon Musk y el sombrero de Melania, con hipótesis poco probables. A veces, los detalles más vistosos pueden ser jugosos pero de menor calado. Por lo que prescindimos de analizar a los nuevos villanos como Musk o Melania, y nos centraremos en algo que creo que vale la pena observar: quién estaba situado cerca de Trump y de su familia.

Incluso una fila por delante de miembros destacados del gobierno Trump, como Robert Kennedy jr.

SITUARSE Y QUE TE SITÚEN CERCA CUENTA MUCHO

Nos encontramos a nada menos que a los propietarios y CEOs de algunas de las compañías tecnológicas más importantes del globo: Elon Musk de Tesla y Space X; Jeff Bezos, de Amazon; Marc Benioff, dueño de Salesforce; Sundar Pichai, CEO de Google; Sergey Brin, fundador de Google; Tim Cook, CEO de Apple… Hombres con un estatus y un poder altísimo.

Esto ha alarmado a muchos contrarios al actual presidente, dejando entender que se trata de un gobierno afín a las oligarquías. Está claro que una cosa es estar incluido en la sesión inaugural, y otra es tener unos sitios muy destacados, muy cerca de tu familia. Ya hemos dicho que las distancias cortas hablan de una cosa: afinidad, interés. Pero no hay que olvidar que esos mismos millonarios estaban hace bien poco del lado demócrata y eran críticos con Trump, sin que eso levantara ninguna alarma, por cierto.

Pero el verlos todos juntos, tan cerca… sin duda ha llamado la atención de afines y contrarios. Porque no solo están cerca de la familia Trump en la inauguración, sino que están todos sentados juntos y eso también impacta. Porque sabemos reconocer la concentración de poder que supone. Es normal agrupar a las personas según su trabajo, estatus, procedencia (pensemos en las bodas).

LO INTERESANTE ES QUIÉN SE ACERCA A QUIÉN

Lo interesante para mí de estas distancias cortas que vimos en la investidura es que el acercamiento es mutuo. No es solo que Trump quiera tener cerca a los empresarios tecnológicos de empresas americanas. Sino que estas distancias tan cercanas vienen a constatar la otra parte: los movimientos de aproximación que hemos ido viendo por parte de algunos millonarios big tech desde que las encuestas electorales daban por ganador a Trump.

MARK ZUCKERBERG: PRIMERO DISTANCIAS CORTAS CON BIDEN…

Voy a poner solo el ejemplo de Mark Zuckerberg: en las anteriores elecciones que ganó Biden, había donado una millonada para la campaña de Biden. También, permitió que desde el gobierno Biden manipularan la censura durante la campaña de vacunación covid. Ha permitido años de censura en temas de la administración Biden alineados con la retórica de otros organismos internacionales (cambio climático causado por el hombre, diversidad e igualitarismo de género, etc.).

Cualquier usuario de Instagram o Facebook hemos visto cómo aparecía un pie de foto con texto rojo y una señal de peligro cuando alguien cuestionaba algunos de estos temas, fuesen ciudadanos de a pie o científicos o pensadores renombrados. Es decir, cayó de pleno a las órdenes del gobierno Biden.

ACERCAMIENTO DE ZUCKERBERG HACIA LAS IDEAS DE TRUMP

Pero si bien Zuckerberg ha sido durante tiempo un declarado afín a los demócratas, con las ayudas arriba mencionadas, hace pocos meses cuando las encuestas daban por hanador a Trump, dio un giro de volante y emprendió su acercamiento a marchas forzadas hacia el ideario trumpiano. Y este acercamiento en el plano ideas es el siguiente:

- antes de las elecciones, el dueño de Meta anuncia con una carta pública que no va a financiar a ningún partido en sus campañas electorales. Que su experiencia anterior no fue positiva pues el gobierno Biden se inmiscuyó en sus empresas con peticiones con las que no estaba a gusto.

- Una vez ya electo Trump, y viendo el acercamiento de Musk a este, anuncia que elimina los verificadores en Instagram y Facebook.

- Acude al programa de Joe Rogan (un podcast con invitados de todas las posturas, y con visualizaciones masivas) a explicar que fue presionado por el gobierno Biden para censurar en sus empresas.

- Aparece sentado junto a otros propietarios big tech en la investidura de Trump.

Al igual que Zuckerberg, los otros millonarios big tech hicieron movimientos rápidos, quizá demasiado rápidos, para acercarse al nuevo presidente y gobierno. Por ejemplo, la revista Time, cuyo dueño es Marc Benioff, declaró a Trump hombre del año y Benioff enseguida felicitó a Trump en redes sociales… Impensable antes de haber sido elegido.

Y todos los de la foto habían donado a título personal o desde las empresas que dirigen, 1 millón de dólares para la sesión inaugural.

CONCLUSIÓN: EL DINERO NO TIENE COLOR, SINO QUE ES EL COLOR

Viendo estas distancias tan cortas entre los big tech y el gobierno Trump, nos queda claro que hay afinidad entre ambos grupos. Pero no podemos quedarnos solo en que es el gobierno de turno el interesado principal, sino que estas distancias nos dan a entender que el acercamiento es mutuo y, que algunos casos como el de Zuckerberg, es realmente llamativo pues esos sitios de honor escenifican la culminación de una serie de movimientos exprés de aproximación.

UN PASO MÁS ALLÁ DE ENTENDER LAS DISTANCIAS

Pero además, esta cercanía de los millonarios del big tech, antes pro Biden y ahora sentados en los sitios de honor en la investidura de Trump, nos apunta no solo lo que ya sabíamos, que el dinero no tiene ideología (lo que antes llamaríamos ser chaqueteros, me cambio de chaqueta según convenga), sino que el dinero y el poder es muchas veces la ideología.

Que nos sirva para otras ocasiones. Las distancias, como elemento de comunicación no verbal, nos dan información sobre afinidades, grados de familiaridad, interés, enfados, poco o mucho entendimiento… Es interesante tener esta información pero os recomiendo que no solo nos quedemos en eso, sino que nos valgamos de los elementos no verbales para hilar fino e ir un poco más allá.

Melania Trump. Mujeres cancelan mujeres

La baja popularidad de Melania Trump se debe a dos razones: deja un vacío comunicativo y es atacada por la cultura de la cancelación.

Seguir leyendoInundaciones en Valencia. Comunicar en una crisis

En las crisis no se debe descuidar la comunicación, que tiene que ser inmediata, y diferente según en cada etapa de la crisis.

Seguir leyendoSé excepcional con 5 actitudes

Solo necesitas 5 actitudes (y no siempre a la vez) para ser excepcional. Disfruta con esta lectura amena y dinámica mientras creces personalmente.

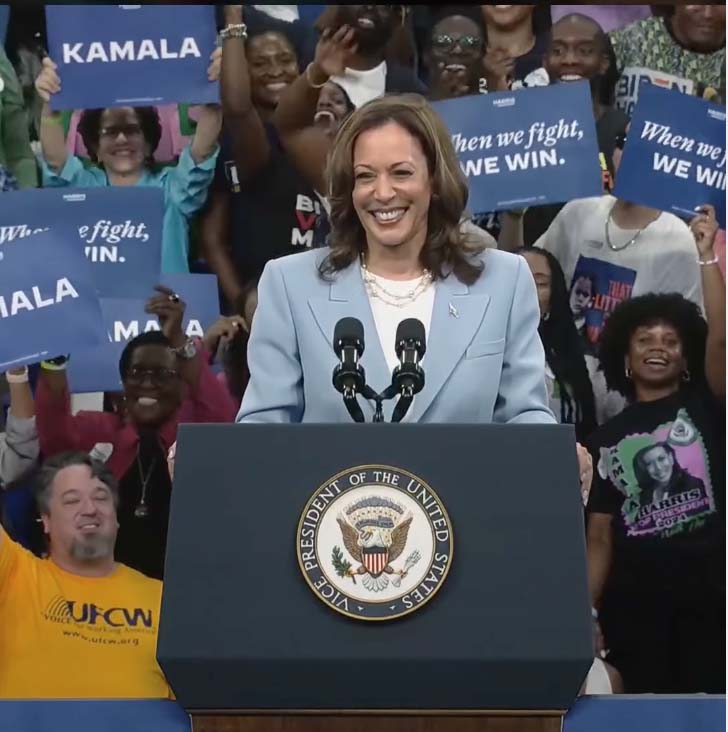

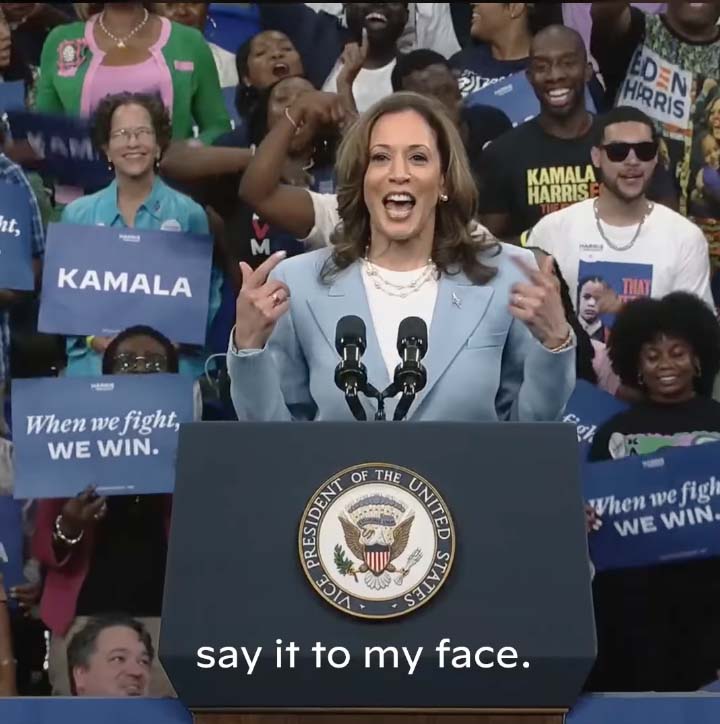

Seguir leyendo¿Cómo comunica Kamala Harris?

¿Puede ganar Kamala Harris a Donald Trump? Esta es la gran pregunta tanto para demócratas como, sobre todo, para republicanos, que tenían en Biden un débil rival. Sin embargo, Kamala (Kámala, como se pronuncia) tiene bazas potentes como: ser mujer, de etnicidad múltiple y con un carisma más que suficiente. Despierta simpatías al igual que antipatías. Es la perfecta némesis de Trump.

¿Qué fortalezas y debilidades tiene Harris como política para suponer una rival a la par que Trump? Tienen aspectos en común, por lo que la rivalidad total está servida. Analizamos su comunicación no verbal y verbal, y la ponemos en relación con el contexto de EE.UU.

¿QUIÉN ES KAMALA HARRIS?

PROCEDENCIA ÉTNICA

Es muy posible que no conozcamos, ni nos parezcan relevantes, detalles como la procedencia étnica de Kamala Harris. Sin embargo en EE.UU. el color de la piel es un factor de peso en la política actual, que ayuda a decantar la balanza así como se hace presente en la comunicación con su público.

Hija de inmigrantes de 1ª generación. El padre, de Jamaica y ascendencia africana y la madre, de India de la etnia tamil (sur de la India). Ambos padres con nivel académico de Phd (doctorado) y profesores en universidades de élite, como Standford.

ESTUDIOS

Kamala Harris vivió de niña en California, en un barrio de afroamericanos; allí acudía a la Afro American Church donde cantaba en el coro junto a su hermana. Residió también en otros estados centrales de EE.UU., más tarde en Canadá (colegio de habla francesa) y luego otra vez California.

Estudió derecho en la Howard University, una universidad privada en Washington considerada el Harvard de los estudiantes negros, y después en la Universidad de California. En sus discursos, lo relacionado con las vidas de las personas negras tiene una presencia constante.

LA PRIMERA EN SUS LOGROS PROFESIONALES

En cada uno de los puestos laborales que ha tenido, Kamala ha sido la «primera en»: primera mujer fiscal de distrito en San Francisco, primera mujer fiscal general de California, primera senadora negra por California, primera vicepresidenta de EE.UU. Un palmarés que probablemente facilite ser percibida como una líder competente. Y aunque sus detractores dicen que lo consiguió de manera cuestionable, de cara a la política no importa. Lo que cuenta es que lo consiguió.

En España aspectos como la etnia y otras características individuales no se ponen sobre la mesa a la hora de sumar en el currículum laboral, pero en EE.UU. es diferente. Con la historia de segregación y racismo que ha definido siempre al país hasta hace pocas décadas, y la multitud histórica de procedencias que hay, los aspectos identitarios cobran mayor relevancia y pueden ser un asset en según qué circunstancias.

COMUNICACIÓN DE KAMALA HARRIS

SUS RASGOS IDENTITARIOS, BAZA COMUNICATIVA

Es precisamente ese conjunto de rasgos identitarios lo que la pueden hacer ganar. Como sabemos en EE.UU. se aplica la (controvertida) discriminación positiva en ciertos entornos para ofrecer las mismas oportunidades a las personas de colectivos minoritarios y vulnerables.

Por ejemplo, ante dos opositoras a juez, una blanca y una negra, la negra tendría de partida puntos extra. Kamala Harris fue una gran defensora precisamente de la aplicación de este tipo de medidas en los centros educativos californianos.

Y esta mentalidad ha arraigado ya en muchos estadounidenses: por ser mujer, afroamericana e india puntúa positivamente en la percepción y simpatía colectivas. Algo que forma parte del temor de los seguidores de Trump.

¿DE QUÉ HABLA KAMALA HARRIS?

En conjunto, si analizamos tanto el contenido verbal como la comunicación no verbal, Kamala Harris tiene bastantes tablas como oradora para la política actual, de poco calado; se desenvuelve bien.

Si nos centramos en el contenido verbal, en lo que elige decir, suele ser poco contenido, ligero, y repartido en estos bloques:

- Anécdotas de su etapa como fiscal

- Logros del partido demócrata

- Una visión general de EE.UU.

- Infusión de miedo en torno a los republicanos

- Referencias a la comunidad negra: estadísticas, datos…

Sus discursos los escribe Oliver Barthelemew. Y estos días analizando sus discursos me ha sorprendido que ha repetido al menos en 3 ocasiones un fragmento exacto, palabra por palabra. Podemos repetir el mensaje, pero no podemos repetirlo exacto palabra por palabra. Eso habla de las pocas habilidades dialécticas.

¿QUÉ RECURSOS EMPLEA?

- Apela a la audiencia y se adapta a ella, ya sea en mítines o entrevistas en la televisión, lo que le permite gran conexión con el público.

- Léxico básico y soñador: libertad, justicia social, oportunidad… que todos pueden entender y estar de acuerdo.

- Aporta algún dato o estadística, de poco calado pero que refuerza el mensaje.

- Humor: emplea el humor, ya sea con comentarios o simplemente la expresividad de la cara y un silencio, buscando la complicidad con el público.

- Emplea con frecuencia el calificativo «extremists» o «extreme» para referirse a los republicanos o sus iniciativas.

- Lenguaje populista: «estamos en lucha», «no retrocederemos [en derechos]», etc.

COMUNICACIÓN NO VERBAL

IMAGEN PERSONAL

Su rostro no es estereotípicamente femenino, al tener el tercio de nariz largo y una mandíbula fuerte. (Todos los rostros de mujer son femeninos, porque somos mujeres, solo comparo con el estereotipo.) Considero que para la política, y en concreto para medirse con Trump, su rostro le va a ayudar ya que transmite reciedumbre.

Harris tiene una buena imagen personal general. A sus 59 años mantiene una piel tersa y cuidada, así como su melena. Dentadura luminosa y alineada. Todo lo que muestre salud y juventud nos habla al inconsciente de competencia. Comparada con Biden, es una mejora infinita. Y comparada con Trump, sus 20 años menos también lo son.

Disimula su corta estatura, que podría restarle credibilidad (las personas altas suelen tenerlo más fácil para ejercer cargos de responsabilidad), con trajes con pantalón que le ayudan a esconder los tacones altos con los que gana altura. Los blazers con hombreras grandes compensan una cadera rellena y neutralizan su feminidad. Suele llevar colores sobrios, elegantes y anodinos (azul marino, gris, beige…), que no dan para que nadie comente sus estilismos. Tiene aspecto de política al uso, entre ejecutiva y funcionaria de alto rango, que le aportan fiabilidad.

Como buena política de EE.UU. no le faltan las perlas: en su caso, pendientes de tamaño XL de perlas y un collar moderno de perlas que alterna con otro XL dorado. En España tales joyas serían consideradas ultra clásicas y propias de épocas pasadas y clase acomodada, por lo que políticas de derechas e izquierdas las rechazan, aunque ambas las tengan. Sin embargo en EE.UU. son un símbolo del sueño americano de que todos pueden llegar lejos.

GESTICULACIÓN

Gesticula de forma amplia, vistosa, intensa, lo que transmite bastante pasión para ser EE.UU., un país anglosajón que suele ser comedido. Alterna momentos serenos en los que agarra con sus manos el atril y momentos más expresivos en los que se siente más cómoda y hace gestos ilustradores con ambas manos (que van dibujando el mensaje verbal).

Emplea la cabeza para enfatizar momentos álgidos de su mensaje. Hace movimientos de la cabeza típicos de las mujeres negras de EE.UU. En su caso son sutiles, pero ahí están, reafirmando una identidad de la que se siente orgullosa y podemos percibir sin filtros.

MUY EXPRESIVA FACIALMENTE

Es muy expresiva con el rostro. Ya sea para marcar una pausa, para mostrar alegría, para enfatizar la seriedad de un asunto. Su carisma también es esto, ser expresiva, libre y comunicativa con el rostro, aunque como veremos abajo a veces resulta excesivo. Pero otras líderes como Giorgia Meloni son extremadamente expresivas, tanto para los estados positivos como los negativos, y eso precisamente les ha ayudado, al contrario de lo que suele pensarse para las mujeres.

2 ELEMENTOS NO VERBALES DESFAVORABLES

Hay 2 conductas no verbales que considero que pueden mejorarse en su comunicación global, y que son fácilmente perceptibles.

1. VOZ

Cuando eleva el volumen, algo que en los mítines hay que hacer para arengar al votante y además no resultar monótonos, su voz es bastante aguda, lo que resulta estridente y un poco desagradable. Por otro lado, en ocasiones se oye envejecida, restándole fuerza al mensaje y torpedeando la percepción de liderazgo.

De todos modos, en estas semanas desde su candidatura, he notado que está cambiando hacia una impostación más grave. Son muchas las mujeres que han trabajado su voz a más grave para ejercer su liderazgo (cuestiones ancestrales…): Margaret Thatcher, Elizabeth Holmes, la reina Letizia….

2. TRANSICIONES DEMASIADO RÁPIDAS ENTRE SERIEDAD Y JÚBILO

Expresiones faciales de júbilo intenso incoherentes con el momento. En sus intervenciones, alterna entre expresión facial neutra coincidiendo con algún tema profundo, y despliegues faciales intensos de júbilo al saltar de pronto a un comentario irónico o gracioso: ojos muy entrecerrados y boca abierta. El resultado es un conjunto extraño de transiciones expresivas (y de contenido), que resultan en un histrionismo que lastra la seriedad del mensaje. Considero que debería modularlo.

CARISMÁTICA

Kamala Harris es carismática. Sabe moverse entre personas diferentes, con diferente posición. Se la ve segura, desenvuelta, le gusta el terreno que pisa. Y a la vez es cercana, bromista, tiene iniciativa a la hora de dirigir al público. Si quiere se ríe, si quiere pone caras, si quiere aplaude, si quiere amenaza…

Hillary Clinton no era carismática sino aburridísima, y eso en un duelo con alguien como Trump pesaba. Ahora Trump tiene una rival a su altura, y complementaria en muchos aspectos como el género, la cuestión étnica, o el origen. Si hay que elegir, encuentro que Trump es más carismático: más libre, más poderoso. Pero Kamala le pisa los talones y seguro que en estos meses hasta las elecciones desarrollará más su propio estilo.

TRUMP Y KAMALA, ESTILOS SIMILARES

Con sus temáticas limitadas y repetitivas, con su gestación de miedo del otro, y su léxico y analogías hiperbólicas, Kamala Harris es una buena némesis de Donald Trump. Ambos hablan sin decir mucho, y levantan pasión y odios a partes iguales. Con tablas ante el público y con una postura inclinada hacia los extremos, la arena está animada en estas elecciones.

Amabilidad: un gran activo, no una debilidad

La amabilidad es una forma positiva de relacionarnos con los demás, y aunque está infravalorada, nos abre puertas impensables.

Seguir leyendoNayib Bukele. Liderazgo sereno estilo salvador

Nayib Bukele es sin duda alguna un presidente alternativo. Aquí van 3 acciones que se salen de lo normal: no cobra sueldo como presidente, ha hecho del bitcoin una moneda oficial en su país, y sortea sin miedo los poderes establecidos. También es diferente en su vestimenta y en su comunicación verbal y no verbal, con un liderazgo carismático sereno, y de eso es de lo que vamos a hablar en este post.

Criticado por haber decretado el estado de excepción (que restringe libertades) para luchar contra el entramado criminal de las pandillas, que sumaban más de 570.000 personas en un país de solo 6.300.000 habitantes y causaban 50 asesinatos al día. Cuestionado también por la introducción del Bitcoin en su economía. Cuando en política se es un verso libre, y más si coincide que se miran los intereses propios del país, suele pasar que institucionalmente se encuentren críticas tanto dentro como, sobre todo, fuera de sus fronteras.

Pero a la vez Bukele es admirado por millones de personas en el mundo entero. Un breve ejemplo, hace pocos días un taxista marroquí me sorprendió diciéndome que deseaba un Bukele en Barcelona para poner leyes más duras ante la inseguridad creciente (aunque después apostillaba que lástima que hubiera mostrado apoyo a Israel). Es decir, Nayib Bukele está en boca de todos.

Gusta a ciudadanos de izquierdas y derechas, por su liderazgo carismático sin extremos marcados y basado en iniciativas más que en ideologías. Antes de fundar su propio partido, Nuevas Ideas, ejerció como político en el FNML, bloque de izquierdas con tintes revolucionarios y guerrilleros de El Salvador, a quien ahora critica y señala duramente en sus discursos.

Bukele, solo 5 años más joven que Macron, despliega un liderazgo que huele a nuevo, en el que combina diversos elementos creativos y sin esfuerzo aparente. Y es que en general, la mayoría de las cosas que hace, dice, viste o legisla están fuera de lo habitual y hacen que el concepto de «político» no case con él.

Vamos a profundizar en su estilo comunicativo, tanto desde el punto de vista de la comunicación no verbal como la verbal. Él se autodenomina «el presidente más cool del mundo», y aunque esa falta de humildad le resta puntos, tiene un peculiar liderazgo en positivo que vale la pena analizar.

SU MUJER E HIJAS, PARTE DE SU IMAGEN OFICIAL

En los grandes discursos lo acompañan, y suele dedicar unas palabras a su mujer y sus hijas, haciendo que la atención gire en torno a ellas unos momentos. Forman parte de la imagen de Bukele.

SU FORMA DE VESTIR: INFORMALIDAD PULCRA

Rompe moldes en muchos aspectos, y su imagen no es excepción. Aunque llama la atención su informalidad, en realidad sus prendas son de calidad, bien ajustadas, y lucen sin una arruga. Se imagen se corresponde más a la de un emprendedor joven que a un político. Se ha construido su propio uniforme, coherente con las novedosas medidas aplicadas en sus años de gobierno:

- No lleva corbata

- Suele vestir jerseys de punto delgado y entallados, marcando su figura fibrada

- Viste muchos polos de la marca Polo Ralph Lauren, por fuera

- Suele llevar gorra, a veces del revés, incluso para eventos de cierta formalidad

- Cuando viste formal, el pañuelo y los calcetines son del mismo color (a veces rojos)

- Lleva un Reverso, un reloj icónico de la marca Jaeger Le Coultre, con la hora tapada

- Pelo engominado y barba muy recortada, que le confieren un aspecto pulcro (quizá demasiado)

- Dentadura alineada y blanquísima, que luce en sonrisas duraderas

ACTIVO Y ESPONTÁNEO EN REDES SOCIALES

Las redes sociales de Bukele poco tienen de «cuenta de presidente de un estado» y dan cuenta de dos cosas:

- Tiene muy claro que su mensaje y popularidad aumentan exponencialmente con las redes. Postea vídeos de escenas familiares grabadas muy de cerca por él mismo sin calidad, fragmentos de sus discursos, fotos suyas sosteniendo armas nuevas XL, pandilleros detenidos, o despliegues militares en plena maniobra… Un popurrí en que no se da puntada sin hilo, combinando intimidad y acción gubernamental. Aunque quizá resulte algo empalagoso y personalista, y falte más presencia de contacto con el pueblo salvadoreño.

- El número de seguidores y los miles de comentarios en cada post es mucho mayor que otros políticos de renombre internacional, como Macron (3,4 millones), o proporcionalmente mayor si consideramos el número de habitantes de los países: Obama 36,3 millones o Trump 24,5 millones. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes, versus 6,3 millones de El Salvador.

Una curiosidad: según he podido ver, los posts relacionados con el ejército o armas tienen miles de comentarios más que el resto, y la gran mayoría provienen de otros ciudadanos centro y suramericanos. El hecho de que hable español le abre todas esas puertas.

LO QUE MÁS DESTACA DE SUS GRANDES DISCURSOS

NO LEE

Bukele no lee los discursos sino que los lleva perfectamente preparados. No importa si duran 10 minutos que 35 minutos. Eso le permite tener un lenguaje no verbal más natural y espontáneo, especialmente gestos y uso de la voz con pausas y énfasis de lo relevante.

GESTOS DELICADOS Y CONCILIADORES

Siempre gesticula con ambas manos orientadas a uno u otro lado de la audiencia, lo que permite hacer entender mejor su mensaje. Su rostro es bastante inexpresivo, algo que le resta pasión pero transmite un poder sereno, algo positivo en el liderazgo que despliega. Incluso en las preguntas más incómodas no levanta una ceja.

Sus manos son pequeñas y con dedos de aspecto delicado, y los movimientos en sus gestos son también suaves y poco contundentes. Su imagen pulcra, gestos delicados y poca expresividad facial contrasta con su mensaje verbal, rotundo, y severo hacia diversos flancos de poder. Esa combinación le confiere la imagen de un líder sereno, puntuando medio en la dimensión dominancia o masculinidad.

Es decir, alejado del estereotipo Trump, Bolsnonaro, Abascal, que gusta a muchos pero también rechazan muchos. El carisma de Bukele, con su entonación pausada y sus gestos suaves, es más amigable. Lo que le permite un discurso verbal y unas acciones más duras, pasando más desapercibidas.

PERSUASIVO

Cuando explica o responde a algo, suele repetir la idea 2 o 3 veces, además apelando al aspecto emocional. Lo que me hace pensar que no tiene memorizado el discurso sino solo el esquema en la mente y de ahí improvisa. Por ejemplo:

«¿Cuánto pagaría alguien por vivir? ¿Cuánto pagaríamos porque no nos mataran a un familiar, a un ser querido a un hijo? Cuánto pagaríamos por eso. Los que han perdido familiares, ¿cuánto pagarían por recuperarlo? Sin el éxito de esta guerra contra las pandillas muchos de los que están acá y muchos de los que nos ven en televisión y en redes sociales estarían muertos. Fueron decenas de miles de salvadoreños que murieron en cada gobierno. Hoy, son decenas de miles de salvadoreños salvados por el trabajo de este gobierno.»

En sus discursos o entrevistas, suele reservarse un espacio para hacer entender la situación que venía arrastrando El Salvador, retomar los puntos espinosos de sus iniciativas y enumerar los logros hechos en todos los campos. Lo que él mismo llama «perspectiva».

HÁBIL CON LAS PALABRAS

Muy hábil con las palabras. Tiene facilidad y responde a cualquier pregunta con soltura, tanto en español como en inglés. Emplea constantemente figuras retóricas: quiasmos, metáforas, antítesis, enumeraciones…

Suele mostrar una ironía sutil, que emplea como ataque a sus adversarios políticos o críticos. Por ejemplo: «Hasta hace poco, la sola idea de sacar el celular en la calle era impensable, una locura. Imagínense. hasta los opositores pueden (…) sacar sus teléfonos y grabar sus ataques a las 2 am criticando las obras del gobierno».

¿ESPONTÉNEO O LIBRE?

Hace cosas que parecen espontáneas, como dar un beso vistoso a su mujer en medio de un discurso. O se dirige a la audiencia y espera su respuesta. O, como sucedió en su primer discurso en la ONU en 2019, empieza el discurso haciéndose un selfie y subiéndolo a las redes sociales. No es que sea espontáneo, pues algunas de estas conductas están calculadas, sino que se trasluce que se ha autoconcedido licencia para ser libre.

ESTILO SALVADOR. ¿SE INSPIRA EN JESÚS?

Después de haberlo analizado a fondo, me queda la idea de que podría inspirarse en Jesús, de forma consciente o no, por estos 3 aspectos:

1. HABLA EN PARÁBOLAS

Lo que me ha parecido más llamativo de su forma de comunicar es que cada vez más emplea parábolas, el recurso que recogen los Evangelios de cómo hablaba Jesús. Situaciones ficticias con personajes también inventados, que emplea para ilustrar el foco más importante de su discurso, y de ahí va haciendo paralelismos durante el resto del discurso.

Por ejemplo, en el discurso de investidura de Bukele del sábado día 1 de junio 2024, explicó durante 6 minutos la parábola de un enfermo de cáncer que nota que empeora, acude a varios médicos y todos le van dando malas recetas; algunos incluso lo envenenan, con lo que no solo no se cura sino que enferma aún más. Finalmente va a un médico que le dice que para curarse tendrá que tomar una medicina amarga; cosa que hace con pesar pero se cura. Ahora, habiéndose quitado de encima el cáncer, puede dedicarse a otros aspectos de su salud.

El cáncer era la inseguridad causada por las pandillas y los asesinatos diarios. Los médicos «malos», todos los anteriores gobiernos nacionales e influencias extranjeras con las medidas que no funcionaron para desterrar la violencia. Y el médico bueno es él y su gobierno. Los otros aspectos de la salud, la economía, que según anunció es el siguiente paso en el que concentrarse.

Las parábolas es una forma de hacer muy sencillo algo largo y complejo. Y es que de todos sus discursos y entrevistas queda claro que Bukele sabe adaptarse al nivel de entendimiento de su audiencia y captar su atención.

2. SIN MIEDO, SIN ODIO

Es azote de los grandes poderes, pero todo dicho entre líneas. Como invitado en grandes foros o en cualquier entrevista, expresa lo que piensa de quienes ostentan el poder, ya sean los bloques geopolíticos, las instituciones tipo ONU o la prensa económica.

Muestra un mensaje que rompe con dogmas establecidos. Por ejemplo, admite los logros de la globalización pero plantea sus contrapartidas, y propone buscar alternativas que beneficien a todos.

Los discursos de Bukele no están orientados para la aprobación de la opinión occidental, sino para su propio pueblo y otros países en situaciones similares, a quienes en cualquier foro al que le invitan a hablar, exhorta a que no duden en probar con valor nuevas fórmulas adaptadas a sus propias necesidades. Esos mensajes de deseo de mejora de los otros países, constituyen también parte gruesa de su liderazgo. No te digo lo que tienes que hacer, sino que te influyo a que creas en ti. Cambia mucho, ¿no?

A diferencia de los nuevos movimientos que aparecen en toda Europa, el estilo de Bukele está alejado de los populismos. Ni grita, ni muestra odio, ni enfrenta a la sociedad. También es diferente de los políticos tradicionales, que ya sean de derecha o izquierda no despiertan pasiones, y se parecen en el poco carisma que tienen.

De hecho, lo que no parece Bukele es político. Porque ha sabido cultivar una imagen de gobernante alternativo, alejado del poder, y que no tiene que recurrir al insulto o la degradación del otro para hacer valer sus acciones o ganar seguidores. Eso es un éxito comunicativo.

Aspecto y discurso delicados, y mano firme.

3. REFERENCIAS A DIOS

Especialmente cuando se dirige al pueblo salvadoreño, menciona constantemente a Dios en sus discursos e incluso cita algún pasaje del Evangelio brevemente. No solo hace gala de su fe, sino que deja entender que Dios está de su lado. De momento no me queda claro si menciona a Dios para conectar mejor con el público salvadoreño o realmente muestra su fe porque es libre también en esto.

En cualquier caso, llama la atención que lo exprese y viene a ser coherente con todas sus acciones al margen del establishment.

EN CONCLUSIÓN

Después de analizarle largo y tendido, podemos confirmar que Nayib Bukele es un líder diferente. Una vez superada la barrera de lo que se espera de un líder occidental, impregna todo su liderazgo con esa huella de presidente alternativo, algo que trasluce en comunicación no verbal y verbal.

Su conducta serena combinada a la dureza de algunas iniciativas, así como la novedad en otras, despiertan interés y simpatía más allá de El Salvador. Como él dice: «Ahora todo el mundo conoce El Salvador, pero por algo bueno.» Y no me cabe duda de que ese logro no es solo lo que ha hecho su gobierno sino que le debe mucho a la imagen que proyecta el propio Bukele.

Pienso que con tanta popularidad podría acabar cultivando un liderazgo demasiado personalista, centrado en su figura y familia. Habrá que seguirle de cerca e ir viendo.

La vestimenta de Zelenski en cada visita oficial

Los diversos estados occidentales y el equipo de Zelenski coordinan las visitas coincidiendo con el anuncio a los ciudadanos de los paquetes de ayudas para Ucrania. En cada una de estas visitas, la vestimenta de Zelenski ha resultado invariable: austera, de estilo militar, fuera de protocolo. La apariencia forma parte de la escenificación.

Los tiempos complejos exigen conductas a la altura, y la planificación es también un aliado. No nos cabe duda de que la apariencia de Zelensky está incluida en ese plan de acción excepcional.

Recordemos que la apariencia es una forma más de comunicación no verbal, como pueden serlo los gestos, las posturas o la velocidad con la que nos movemos. Nos expresamos e inferimos a través de prendas de vestir, aderezos como peinados y barbas, y también elementos más estáticos, sobre los que tenemos poco control, como son los rasgos faciales y corporales (la forma de las cejas, la proporción de las facciones, tamaño de la nariz u ojos…).

Zelensky, no militar de formación, se ha encontrado con esta guerra, de cuyo bando es la cara visible. Desde el primer día de esta guerra, el presidente ucraniano se vistió con ropa de tonos militares. No pudiendo llevar ningún traje formal, viste prendas llamadas «de trabajo», para tareas del día a día y que no exigen etiqueta.

A través de sus redes sociales, en las que desde el principio fue un comunicador activo, nos hemos familiarizado con su apariencia bélica y frugal, que nos hacían meternos de lleno en el día a día de la situación. Los medios occidentales, con su cascada de noticias por día sobre esta guerra, también difundían por activa y pasiva las imágenes del presidente ucraniano, sus reuniones, etc. con lo que es la imagen que tenemos en la retina.

Esa imagen ha reforzado su liderazgo y la difusión de esta guerra al mundo. Incluso en un reportaje de la revista Vogue americana él se dejaba retratar con la misma camiseta militar, mientras que su mujer llevaba prendas de diseñadores ucranianos, algunas en los colores nacionales, amarillo y azul.

Así es como hemos podido ir siguiendo las diversas visitas oficiales que ha hecho a muchos países occidentales durante los 2 últimos años. Y hemos podido constatar que siempre acude vestido con la misma indumentaria frugal de estilo militar, verde o negra, con el escudo y emblema de Ucrania.

Esta apariencia es altamente llamativa especialmente porque las personas que lo reciben en estos países (presidentes, embajadores, altos cargos de los ejércitos, etc.) sí que acuden a las reuniones ataviados con formalidad y según protocolo, cosa que hace resaltar aún más esas prendas sencillas.

Por eso, cuando alguno de nosotros dudemos de la importancia de nuestra apariencia, especialmente en momentos más destacados para nosotros, recordemos el caso Zelensky.

Las reuniones son a puerta cerrada con los gobernantes de cada país que visita, pero se necesita la aprobación general de la opinión pública para dar el visto bueno a los paquetes de ayuda, que se cuentan por miles de millones de todos los contribuyentes entre apoyo militar y financiero. Estados Unidos ha dado, en 2 rondas, más de 100.000 millones de dólares; Francia, 3.000 millones de euros, y España ayer (27/5/24) 1.000 millones de euros.

Y ahí radica la importancia de acudir vestido como si se hubiera teletransportado en segundos desde Kiev. Con su imagen nos traslada, nos comunica no verbalmente, la actualidad de la guerra a nuestra retina, a través de todas las imágenes que se difunden en los medios.

Claramente acudir así vestido forma parte de una planificación: las negociaciones de cuánto puede dar cada país se gestan a distancia. Sin embargo Zelenski hace la visita oficial ataviado con su invariable imagen el mismo día que los gobiernos hacen el anuncio a la ciudadanía de la ayuda económica que se va a dar a Ucrania. Las fotos de los mandatarios de ambos países se difunden ese día ampliamente en los medios y redes.

¿Tendría el mismo efecto en la aprobación de la ciudadanía la millonada que se da a otros país, si no se escenificara de algún modo la guerra? Probablemente: no.

¿Modificaríamos nuestra imagen si fuéramos el presidente de nuestro país y saliéramos a pedir ayuda económica a un montón de países? Apuesto a que: por supuesto.

Por eso, si eres de esas personas que piensa que la imagen personal no importa y que lo importante es tu esencia, que los demás valoren tu interior, tus habilidades profesionales y tus capacidades mentales… te animo a reconsiderar esa opinión a partir de ahora. Trabajes en lo que trabajes. Tengas la vida personal que tengas.

Cuando tengamos un evento relevante en nuestro calendario profesional o personal, vale la pena dedicar tiempo a revisar si hay algo en nuestra imagen que podamos adecuar y mejorar ese día para acercarnos más a los objetivos del evento o nuestros intereses generales.

Puede ser recortarse la barba un poco; puede ser llevar el traje más planchado; puede ser quitarnos pulseras o collares que no vienen a cuento o son ostensosos… Ir mejor peinado, deshacerse de esa sudadera con capucha, llevar menos o más tacón, menos o más maquillaje… Lo importante es concederle la relevancia que tiene y detenerse a evaluar nuestra apariencia en cada momento. No es mentir, es hacer que nuestra imagen nos ayude.

Aprovechamos este artículo para hacer el análisis a Putin, cuyo gobierno desde el inicio llamó «conflicto» a la guerra, y que no ha cambiado su apariencia durante estos años. Deja las prendas militares a su equipo de defensa. Porque él también sabe que la imagen cuenta.

Lo dicho, no hace falta que estemos envueltos en una situación tan compleja y delicada para poner el foco a nuestra apariencia. Piensa hoy, ¿qué quiero transmitir, en general o en tal o cual evento? ¿Puedo cambiar algo de mi apariencia para acercarme al objetivo?

Y si tenéis cualquier pregunta al respecto, no dudéis en contactarme.