Solo mi familia y mi equipo saben por lo que hemos pasado las últimas 4-5 semanas y esta es probablemente la mayor victoria de mi vida, teniendo en cuenta las circunstancias.»

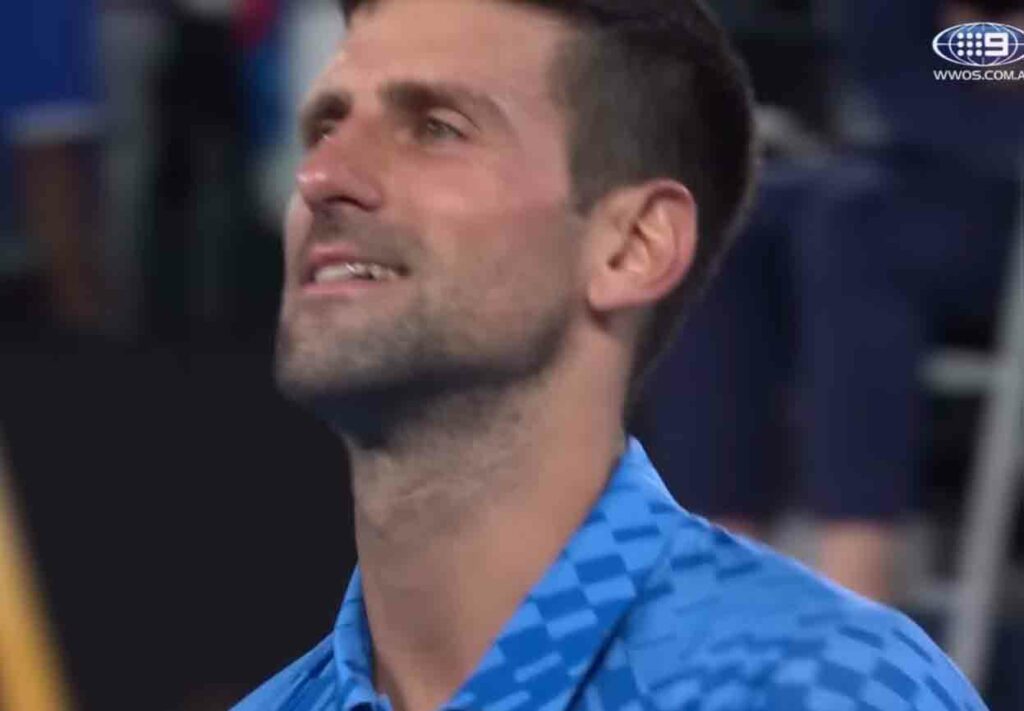

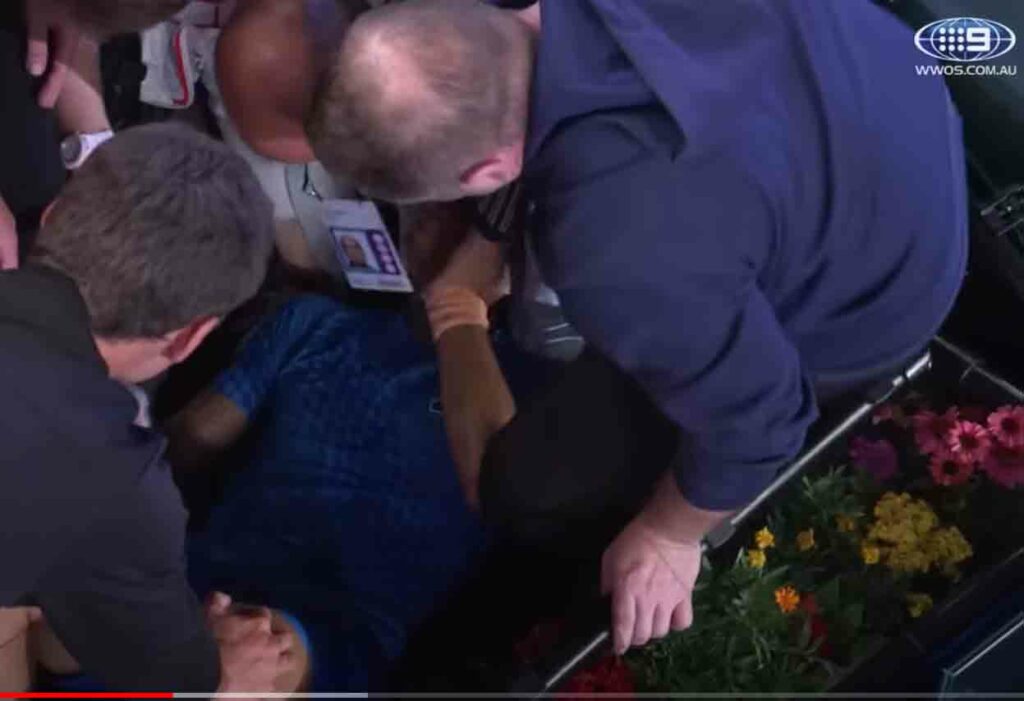

Ver a Djokovic trepar por la grada para celebrar una victoria, al más puro estilo Nadal en sus inicios, llama la atención. Y más si luego se derrumba llorando. Algún comentarista interpretó que tal intensidad se debía a que era su 10ª victoria del Open de Australia, o a que era su grand slam número 22 y que con esto igualaba los grand slams de Nadal. Sin embargo creo que nada más lejos de la realidad. Djokovic se permitió relatar abiertamente con su lenguaje no verbal lo que luego con su lenguaje verbal en su discurso verbal prefirió eufemizar.

CONTEXTO

Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, el que más records tiene junto a Federer y Nadal, protagonizó el año pasado un controvertido episodio a raíz del Australian Open. Los organizadores del torneo exigieron que todos los participantes estuvieran vacunados de covid, y Djokovic se negó a ponerse esa vacuna arnm. Como país, Australia estaba aplicando de las mayores restricciones hacia su propia población.

A pesar de que era el número 1 y el favorito para ganar ese torneo pues llevaba 9 Open de Australia ganados, los organizadores del evento se mantuvieron firmes en la norma y Djokovic tampoco cedió a la coacción. Coincidiendo con la sorprendente implementación de pasaportes covid en la mayoría de países, la situación de Djokovic generó un apasionado debate y dividió a la afición del tenis y a la población en general.

Lo que sucedió después fue un pulso en toda regla. Sin haberse vacunado, Djokovic aterrizó en Australia alegando que había pasado hacía poco el covid. Lo detuvieron y estuvo retenido. Djokovic recurrió a abogados y estos demostraron que según las leyes no se le podía retener por no estar vacunado. El Estado Australiano se acogió entonces a que en determinados casos (terrorismo, amenaza nacional) se podía expulsar sin más: Djokovic fue declarado un peligro público y fue deportado del país. La sociedad, una vez más, se dividía entre quienes se regocijaban por la expulsión y quienes se llevaban las manos a la cabeza por el atropello de derechos. Villano para unos, héroe para otros.

Djokovic no jugó el Open de Australia, uno de los 4 grandes donde tanto en puntos para el ranking como en premio son los más importantes de circuito junto a Roland Garros, el US Open y Wimbledon. Perdió el número 1 al no poder defender los puntos y fue trending topic, teniendo mayoritariamente la opinión pública en contra. Podemos suponer que no fueron unos momentos fáciles, y que quizá se sentiría humillado o que había vivido una injusticia con toda la situación vivida.

VICTORIA EN EL TENIS Y EN LAS CONVICCIONES

Por eso, cuando Djokovic ganó hace unos días el Open de Australia, pudimos observar una forma de celebrar la victoria muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Podemos destacar 3 fases expresivas, combinando lo no verbal y lo verbal, una vez acabó el partido:

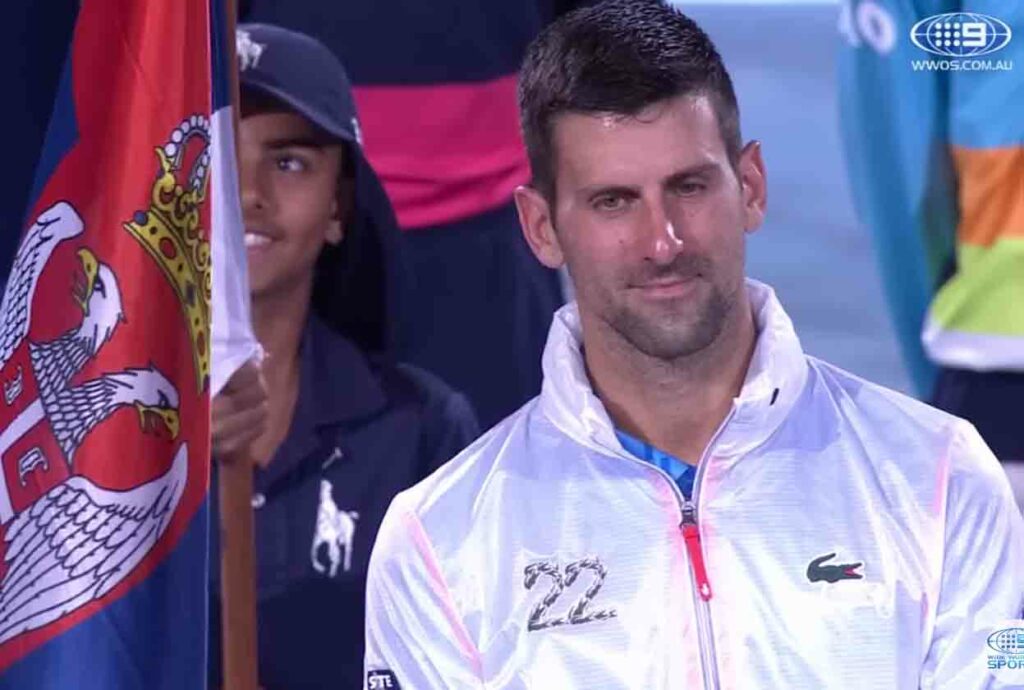

• FASE 1. A pie de pista, apenas hay microsegundos de expresión sutil de triunfo, y enseguida vemos expresión de orgullo. Podemos entender que se trata de una autoevaluación positiva de su resultado en solo 3 sets, que es la 10ª vez seguida que se hace con el torneo, que recupera el nº 1, etc.

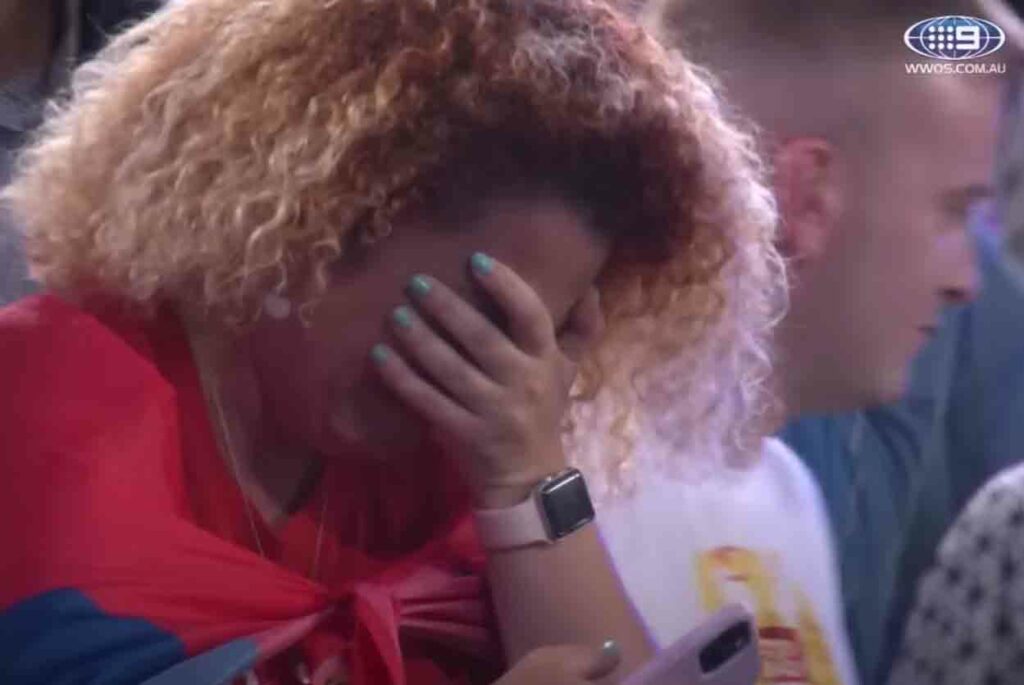

• FASE 2. En la grada con los suyos, triunfo, euforia y llanto intensos. Tal intensidad nos permite inferir que la batalla para recuperar el honor tras la deportación y la crisis reputacional fue ardua.

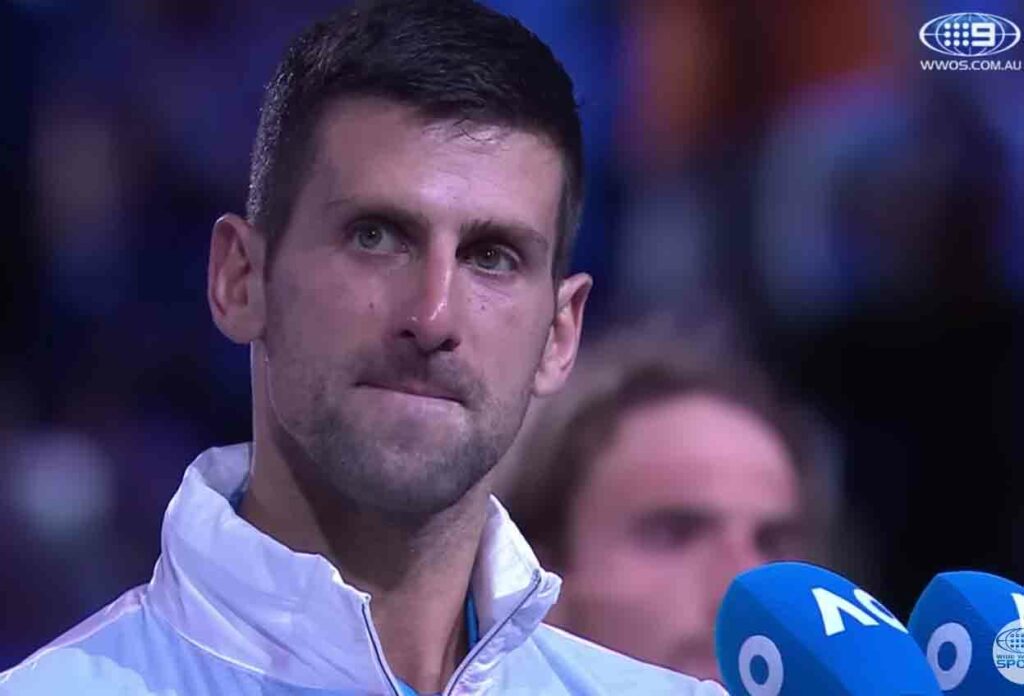

• FASE 3. En su discurso verbal al recibir el trofeo, recalca sin entrar a dar detalles que «es la victoria más importante de mi vida, dadas las circunstancias».

Lo que tuvo que decir con contundencia, lo dijo con su lenguaje no verbal, largamente y sin tapujos. En el mensaje verbal, prefirió eufemizar.

Ya que con esa victoria sumaba 22 grand slams, veamos en 22 imágenes cómo expresa las 2 victorias diferentes que tenía en juego.

Así pues, pudimos ver dos fases en la celebración. Primero, al acabar el partido, ante el público general posturas y gestos de orgullo por los resultados en el plano tenístico: una final en 3 sets, su 10º Open de Australia, sus 22 grand slams.

En una segunda fase, ya en la grada con su equipo y familiares, mostró lenguaje no verbal de triunfo en estado puro, sin moderación, orientándose hacia su equipo primero, hacia las cámaras después (el mundo exterior) y finalmente ante los asistentes. ¿Triunfo sobre qué? No sobre Tsisipas sino triunfo en la batalla que había empezado un año antes a raíz de su deportación: una batalla en la que el honor, la dignidad o la justicia estaban en juego.

DISCURSO VERBAL AL RECOGER EL TROFEO

Con el gran carisma que le caracteriza, Djokovic habló durante 7 minutos repartiendo buenas palabras para todos, pero sin dejar de mencionar cuál era su verdadera victoria. En el discurso verbal hubo 5 bloques de contenido.

• Alabanza y respeto por Tsisipas y su equipo, sobre su evolución general, esfuerzo y desarrollo en el torneo.

• Mensaje para los jugadores más jóvenes. Poniendo en común a Grecia y Serbia como países donde no hay mucha tradición ni referentes en tenis, lo que supone menos apoyos para prosperar, envía un mensaje para cualquier jugador joven: «sueña a lo grande, todo es posible , no dejes que nadie te arrebate tu sueño. Pienso que cuanto mayores sean las dificultades y las desventajas, más fuerte te vuelves.»

• Se dirige a su equipo y familia. Menciona su paciencia ante su carácter dentro y fuera de la pista. Bromea y se ríe. Un ejemplo de su carisma es que mezclar en un discurso solemne una broma y arrancar las risas del público, con total seguridad. Esto es básico para relajar cualquier ambientes y alinear el humor general de los asistentes. “Este trofeo es vuestro tanto como mío”.

• «Las circunstancias», sobre cuyo resultado sí se expresó no verbalmente. “Tengo que decir que este ha sido uno de los torneos más desafiantes de mi vida, teniendo en cuenta las circunstancias: no haber jugado el año pasado, volviendo este año [silencio y ovaciones]. Quiero agradecer a todas las personas que me han hecho sentir bienvenido, cómodo en Melbourne y Australia. Hay una razón por la que he jugado mi mejor tenis de mi carrera en Australia, y en esta pista, delante del legendario Rod Leiver. Gracias por haber estado aquí esta noche. Solo mi familia y mi equipo saben por lo que hemos pasado las últimas 4-5 semanas y esta es probablemente la mayor victoria de mi vida, teniendo en cuenta las circunstancias.»

• Reconocimiento a la organización, voluntarios y asistentes dentro y fuera de la pista, y los seguidores del tenis del mundo en general.

Os dejo los enlaces a los vídeos de la reacción al acabar el partido y del discurso al recoger el trofeo: